【2025年02月02日訊】(專題部記者徐亦揚、寧芯採訪報導)近年來在美華人科學家回國人數增加。分析人士認為,這一現象可能部分源於他們本身屬於中共「千人計劃」的一環;另一種可能性則是,中共通過高薪引誘等手段吸引這些人才回國,其中或涉及統戰考量。

1月21日,清華大學微信公眾號發布文章,介紹計算機科學家、區塊鏈專家陳婧離開美國,全職加入清華大學擔任教授。同日,清華大學官方微博也發布視頻,對陳婧的背景進行介紹。

根據中國計算機學會數字圖書館的資料,陳婧是中共「國家海外高層次人才計劃」入選者,研究方向涵蓋區塊鏈、智能合約、計算博弈論及機制設計。她曾擔任知名區塊鏈技術公司阿爾戈蘭德(Algorand)的首席科學家兼理論研究主管,並在紐約州立大學石溪分校計算機系任助理教授。陳婧在計算理論及經濟學頂級會議和期刊發表多篇論文,並多次擔任計算理論、計算博弈論、安全及區塊鏈等領域重要國際會議的程序委員會成員。

陳婧2004年畢業於清華大學計算機科學與技術專業,獲學士學位,並於2007年取得工學碩士學位。2012年,她在麻省理工學院完成博士學業。

近年來,選擇回中國任職的在美頂尖科學家數量增加,其中不僅包括中國出生的華裔學者,也有來自海外的學術專家。

今年年初,清華大學機械工程系副教授趙慧嬋因其學術背景在社交媒體上引發廣泛關注。她本科畢業於清華大學,隨後直接攻讀美國康奈爾大學博士學位,並在哈佛大學完成一年博士後研究工作。29歲時,她回到清華大學任教。

2024年12月底,有媒體注意到,美國醫學科學院院士、知名華人生物學家王存玉已離開加州大學洛杉磯分校,轉任北京大學臨床醫學高等研究院院長。

2024年年初,國際力學專家高華健加盟清華大學,出任講席教授。同年11月,氣候降尺度模式專家陳德亮全職入職清華。曾研發高性能陶瓷材料的董岩皓在赴美十年後回歸清華,擔任材料學院助理教授;徐明辭去海外終身教職,轉任清華大學環境學院副院長。

2024年1月,加利福尼亞大學伯克利分校數學系正教授孫崧加入浙江大學數學高等研究院,成為該院最年輕的永久成員。

普林斯頓大學2023年發布的一項研究顯示,離開美國的華裔科學家數量從2010年的900人穩步增長至2021年的2621人。2010年,這些科學家中有48%選擇前往中國大陸及香港,52%流向其它國家;而到了2021年,遷往中國的比例上升至67%。

華裔科學家為何紛紛回國?

有分析認為,華裔著名科學家之所以選擇前往中國,是因為中共全力支持他們的研究。

數據顯示,中共在科研經費上的投入大幅增長。根據2023年統計公報,全國研發總投入超過3.3萬億元人民幣(約合4,683億美元),同比增長8.4%。其中,高校作為主要執行機構的研發經費增幅達到14.1%,成為增速最快的領域之一。

原中國大陸維權律師吳紹平1月31日在接受記者採訪時表示,眾多華裔科學家選擇回國,其中一種可能性是他們本身就屬於中共「千人計劃」的一部分。

「千人計劃」即中共「國家海外高層次人才計劃」的簡稱。該計劃自2008年啟動,旨在圍繞中共的發展戰略目標,重點引進海外高層次人才。

吳紹平表示,這些科學家可能早已在中共的名單之上,其中許多人肩負特定「任務」,在西方國家滲透並獲取中共所需的科技與情報。隨著美國日益重視國家安全問題,這些人察覺風險上升,因此急於離開美國。

他還表示,另一種可能性是,中共通過高薪誘惑等手段吸引這些人才回國,其中或許涉及統戰因素。這些科學家回到中國後,能夠將他們在歐美學到的技術與科研成果帶回,中共自然願意投入重金加以吸納。

吳紹平進一步表示,中共依靠舉國體制推動科技發展,本質上只是依賴巨額投入,而資金的分配和使用更多受到權力運作的影響,而非以科技創新和學術研究為核心導向。在這種體制下,中國難以真正建立起引領全球科技進步的科學基礎。他認為,真正具有遠見的科學家能夠判斷出,在哪種制度環境下更有利於科技創新和學術研究的發展。

前北京律師、民陣加拿大主席賴建平也對記者表示,中共早年已在海外布局,安插大量科技和學術領域的間諜。近年來,美國及它西方國家在高科技領域加大對中共間諜的打擊力度,並已逮捕多名相關人員,使這些人在海外的處境越發危險,因此中共順勢將他們召回。與此同時,中共當前面臨內外交困的局勢,深陷多重危機,因此試圖依靠科技發展為自身政權注入信心。它採取舉國體制的方式大規模招攬海外科技精英,意圖藉助這些人的技術實力鞏固其統治。

美國著名的中共「千人計劃」案

哈佛大學化學系主任查爾斯‧利伯(Charles Lieber)2020年1月28日被美國聯邦調查局(FBI)逮捕,美國司法部指控他參與中共「千人計劃」,每月祕密接受5萬美元的工資、15.8萬美元的個人報酬以及174萬美元的開支,與武漢理工大學建立聯合實驗室,並對美國國防部以及國立衛生研究院(NIH)撒謊掩蓋此事。

自2018年美國啟動反制中共的「中國行動計劃」以來,哈佛教授利伯案是最有名的案例。另外兩案被指控的中國籍女研究者因此也備受關注。

一位是在波士頓一家醫療中心從事癌細胞研究的鄭早松(Zaosong Cheng)。2019年12月10日,她準備攜帶著從實驗室偷竊的19瓶研究樣本回中國,在波士頓洛根國際機場被警方逮捕。

另一位中共解放軍中尉、29歲女子葉燕青(Yanqing Ye),2020年1月28日,麻州地區法院對她發出了聯邦逮捕令,FBI發出了通緝海報。

美國國會呼籲重啟「中國行動計劃」

2024年9月,美國眾議院通過了一系列與中共相關的法案,重點針對美中在科技領域的競爭。這些法案旨在禁止中共製造的無人機、限制中共相關生物技術公司的美國市場准入,並切斷中國對美國計算機芯片的遠程訪問權限。

其它措施還包括遏制北京在美國大學校園的影響力,並重新啟動川普政府首個任期內的「中國行動計劃」(China Initiative)。

2018年11月,美國司法部啟動了「中國行動計劃」,旨在打擊中共間諜在美國研究和工業領域的活動,特別是針對學術領域的知識產權盜竊。這一計劃的多數案件涉及研究人員未在撥款申請中披露中共資金支持,其中許多案件涉及美國大學的教授,引發了廣泛爭議。2022年2月23日,司法部宣布終止了該計劃。

在美國司法部的「中國行動計劃」及其它聯邦機構調查的壓力下,美國大學開始與涉案的中國教授保持距離,並向他們施壓,要求他們主動辭職或提前退休。

密歇根大學在2024年3月發表的一篇文章中表示,麻省理工學院的機械工程教授陳某於2021年因隱瞞與中共的關係而被逮捕,他是「中國行動計劃」下被起訴的教授之一。在麻省理工學院的支持下,包括支付陳的法律費用,該案件在一年後被撤銷。然而,文章表示,陳的案例屬於個別情況,許多面臨類似指控的中國教授,往往被所在大學拋棄,面臨辭職或提前退休的最後通牒。

文章還表示,美國國立衛生研究院(NIH)是美國學術生物醫學研究領域最大的資助者。在「中國行動計劃」的框架下,NIH開始調查其教職員工是否正確使用聯邦資金,尤其是資金是否用於在中國的相關工作。由於這一調查,255名教授中有44%失去了工作。據悉,大多數受影響者為具有終身教職的教授。

由於擔心失去資金,大學通常會聯繫涉案教授,勸說他們自願辭職或提前退休。在多數情況下,這些教授會避免公開討論自己的案件,以保護自己和所屬大學,並最終悄然離職。◇

責任編輯:連書華#

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

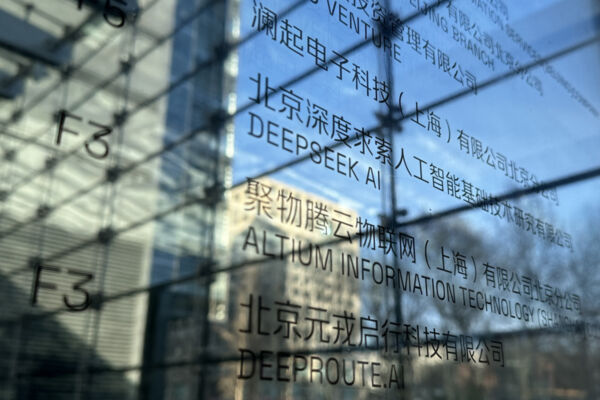

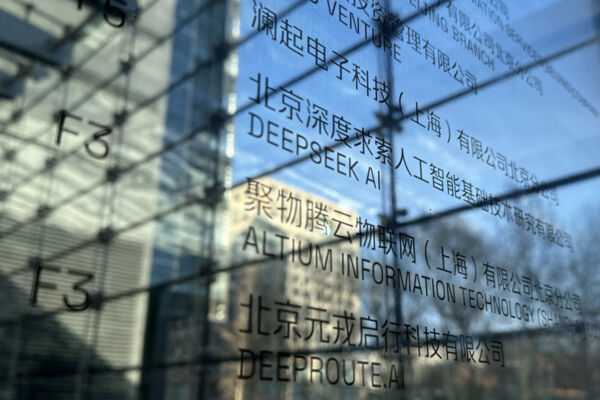

Floor signage for the offices of DeepSeek (C) is seen in Beijing on January 28, 2025. Fears of upheaval in the AI gold rush rocked Wall Street, following the emergence of a popular ChatGPT-like model from China, with US President Donald Trump saying it was a "wake-up call" for Silicon Valley. (Photo by PETER CATTERALL / AFP)

近年來,選擇回國任職的在美頂尖科學家數量持續增加,中國高校和科研機構迎來了世界頂尖科學家的「加盟潮」。圖為2025年1月28日,中國初創科技公司DeepSeek北京辦公室所在大樓的公司標誌。(Peter Catterall/AFP)